“接到皇家国务部决定我们必须离开巴伐利亚王国的消息时,我们吓得瘫坐在地上,幸福的家庭生活就此蒙上了阴影。我的妻子焦虑不安,我可爱的孩子也因此患病⋯⋯我想重新成为巴伐利亚公民,因此别无他法只能向崇高的殿下提出最卑微的请求,希望您大发慈悲,允许我留在最仁慈的巴伐利亚王国。”

这段话出自弗里德里希·特朗普写给巴伐利亚摄政王的一封信,2016年,历史工作者罗兰·保罗在德国莱茵兰-普法尔茨州斯派尔市的档案馆中发现了它,落款为1905年2月27日。后来的故事已经广为人知,弗里德里希最终还是被迫离开了德国,而他的孙子唐纳德·特朗普于2017年和2024年,两次当选美国总统。

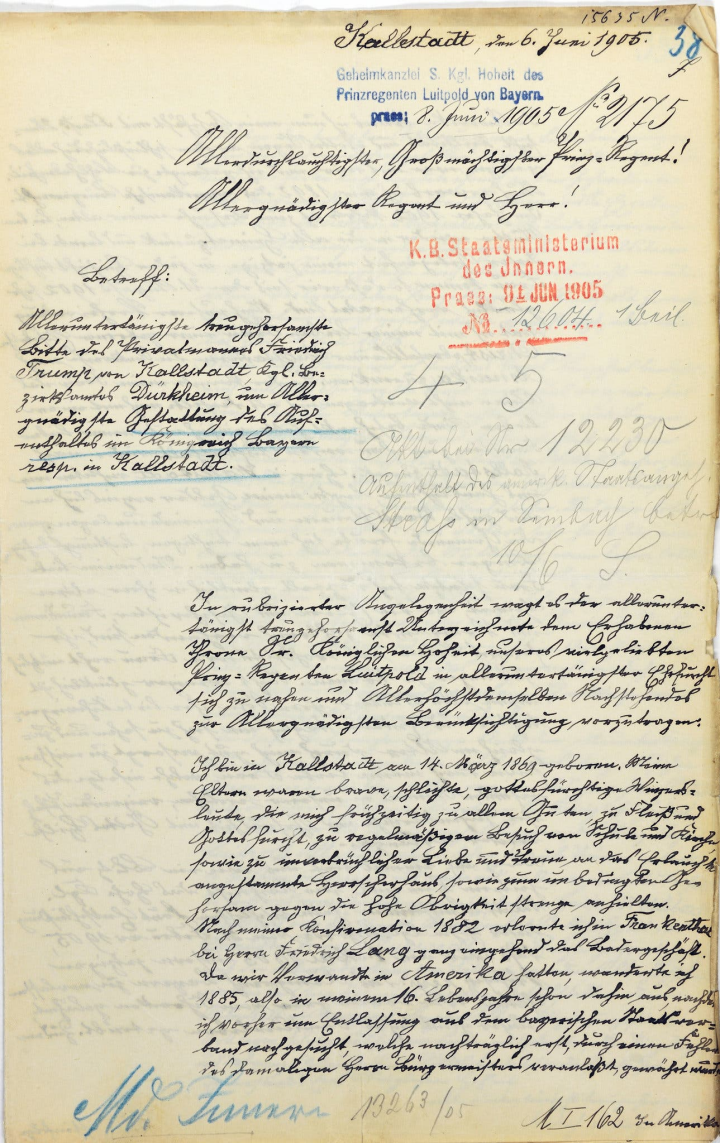

弗里德里希·特朗普写给巴伐利亚摄政王的信(来源:Landesarchiv Speyer)

特朗普的祖父写下这封虔诚的求情信前,刚刚被当局通知最迟应在当年5月1日之前离开巴伐利亚领土,否则将被驱逐。原因是当1885年从德国移民到美国时,时年16岁的弗里德里希既未按照规定在故乡注销户籍,也没有完成强制兵役。信中,弗里德里希言辞恳切,详细讲述了自己的人生经历。他出生在德国西南小城卡尔施塔德,父母是朴实的葡萄园工人(时至今日,位于莱茵河和低洼山脉之间的该地区仍以葡萄酒酿造闻名)。1892年,他获得了美国国籍,辛勤的努力逐渐使他富有。在1902年的回乡之旅中,弗里德里希遇到了现在的妻子。遗憾的是,美丽的德国妻子无法忍受纽约的气候,于是他决定偕家眷回到家乡小城。

特朗普祖父的人生故事,和诸多移民的命运是相似的。福建的年轻人,在历史上也曾怀揣希望掀起下南洋的风潮。事业有成后,他们回乡娶妻,有的安土重迁,有的再度启程南下。然而,弗里德里希的命运却因一场突如其来的灾难而改变。1918年,他死于人类历史上最致命的一场大流感,当时全球至少5000万人死亡。特朗普曾开玩笑说,正是德国拒绝了自己祖父的定居申请,让他没能逃过那场浩劫。历史的不确定性显然无法丈量,弗里德里希也许在第一次世界大战中依旧难逃厄运,更重要的是,他的孙子也不会成为如今世界权力顶峰的男人。不过,特朗普很长一段时间并不承认自己的德国血统,他声称自己的祖父来自瑞典。这一点很可能与他的家族生意以及两次世界大战的德美对立有关,如今作为“移民楷模”的德裔美国人,背后实际上隐藏着一段族裔消弭的隐痛。

“四八年人”与德裔美国人的身份认同

尽管1683年德意志人就已经在美国建立了第一个永久性的聚居地日耳曼敦,但总体而言,在17和18世纪,德意志移民是以小规模的形式移居美国,宗教是最重要的动因。哈特尔、门诺和阿米什教徒在欧洲饱受迫害,他们拒绝接受天主教和新教中的婴儿洗礼,亦拒绝宣誓,这使得他们被当权者视为国家安全的威胁。来到美国后,他们作为坚定的和平主义者,拒绝服兵役,选择与世隔绝的生活。阿米什人是其中的典型代表,他们世代生活在宾夕法尼亚州西部、密歇根州南部和印第安纳州北部,视美国主流社会为异教徒的世界,至今保留着一种被称为“宾夕法尼亚荷兰语”的类似16世纪德国普法尔茨地区的方言。

阿米什人去往特朗普的投票站(来源:Gretty)

自1815年制定德意志邦联条例以来,德意志邦联的公民有了受保障的出国权。此前公民需要通过审批程序,证明其在家乡没有留下任何债务,才能真正离开祖国。1830年开始,德意志人口外流显著增长,1845年左右德意志人开始系统性、大规模地移居美国,并在19世纪50年代达到高峰,这一时期有近100万德意志移民远渡重洋来到美国。这一时期的移民增长可以解释为移民系统越来越高的专业化程度:移民协会的成立、报纸的宣传和专业机构的组织,国家层面也试图进行干预,以避免一些不当的行为发生,并通过主要移民目的国的领事馆,协助移民。同时经济原因这一移民的普遍动机显然与当时的政治条件无法割裂分析,1848年革命的失败刺激了许多德意志人迈出改变现状的最后一步,在革命中没有和当局发生实际冲突的人们,也选择来到大洋彼岸的共和国,开启新的生活。选择美国作为目的国,透露出移民对威权制度的抗拒。其中一些人的政治理想在异国转变为了现实,卡尔·舒尔茨、弗里德里希·卡普以及弗朗茨·西格尔等在南北战争中延续了1848年的革命精神,成为了美国的战争英雄,也让曾参与1848年革命并在之后流亡美国的前革命参与者在美国有了一个专属的称呼——“四八年人”。

1860年至1870年在德国历史上意义重大,在俾斯麦的带领下,普鲁士在不到十年的时间里经历了三场战争,1871年,一个统一的德国从欧洲心脏地带数百年的混乱中崛起。俾斯麦时代的德意志帝国不可避免地会在德裔群体中点燃一种新的“日耳曼主义”精神。美国的岁月并没有消弭德裔移民对原籍国的天然依附感,在经历了多年的耻辱之后,当德意志突然赢得了世界其他地区的尊重和认可,德裔美国人的德意志性也随之觉醒。自由派的德裔美国人越来越认可德意志实现统一的方式,尽管也不乏质疑,民权在一个由普鲁士容克贵族统治的国家是否能够真正实现。但1868年,舒尔茨重访德国,受到王室接见,他也不禁承认俾斯麦给他留下了深刻的印象,是一个非凡的人物。到了1871年,舒尔茨已经和其他德裔同胞一样热切地庆祝德国军队的胜利和祖国的统一。

19世纪最后的三十年,美国各地出现了各种德意志人的纪念碑,例如纽约中央公园的德意志伟大作家席勒的半身雕像和明尼苏达州新乌尔姆附近的赫尔曼(在条顿堡森林战役中,其率领的日耳曼部落歼灭了三个罗马军团)纪念碑。随着德裔社区的巩固,德裔美国人被极具德意志特色的社团活动和文化传统组织起来,在德裔学者有意识的构建下塑造了族群特殊的历史和文化记忆。1902年,德裔美国人历史协会建立,1910年,施托伊本(参与美国独立战争的普鲁士军官)的纪念碑在华盛顿拉斐特公园揭幕。实际上早在1903年,在德裔议员理查德·巴托尔德的倡议下,这座纪念碑就已提交国会批准,巴托尔德的主要目的是阻止法裔群体在白宫对面的拉斐特公园竖立曾帮助美国大陆军对抗英军的法国将军罗尚博的雕像,但当时未获得成功。

德美关系的时代转折

德意志帝国成立之前,普鲁士与美国一直交好。普鲁士和德意志其他邦国在美国内战中压倒性地支持联邦,是美国内战期间北方为数不多的盟友之一,大量加入北方联军的德意志移民也为南北战争中北方的最终胜利做出了突出贡献。德意志帝国建立后的前十年,两国间的政治关系仍然平稳。当然,德美两国关系对双方来说并没有很高的优先性。即便法兰西共和国在拿破仑三世倒台后引起了很多人的同情,阿尔萨斯—洛林的损失和法国对德的巨额赔款导致了美国部分公众对德国的批评,但北美仍然是美国的利益中心,美国几乎所有的精力都放在南方的重建和实现国家工业化,外交政策基本上都与西半球有关。在欧洲事务上,乔治·华盛顿的“不纠缠旧世界的争吵和联盟”的宗旨依旧占据主导。众所周知,俾斯麦在1871年之后的政策仍然以欧洲为中心,对他来说,保留美国的善意符合德国的利益,他以非凡的敏锐和谨慎考量对美关系,每当他被要求保护在委内瑞拉、秘鲁、巴西、尼加拉瓜或夏威夷等地德国公民的利益时,他都小心翼翼地评估门罗主义和美国在西半球的意图。

许多美国人对德意志文化抱有倾慕之情,认为德国是世界文化的领军者,是文学、音乐家和学者的国度,德意志的大学教育体系也在世界范围内享有盛誉。在1876年庆祝《独立宣言》发表一百周年的活动中,俾斯麦和威廉一世与格兰特总统交换了友好信息,其中俾斯麦谈到了两国间的友谊甚至可以追溯到腓特烈大帝时代。在德国,美国也享有“民主”和“自由”的积极形象。自1830年以来,德意志自由主义者密切关注美国的政治发展,美国在当时德意志人的思维地图中意味着高度的个人与政治自由,尤其是革命中的激进派对美国的共和主义推崇备至,将其作为“理想共和国”的蓝本在法兰克福议会中屡屡提及。德裔移民对教育的重视、过硬的专业技能以及军事指挥才能在美国塑造了勤勉进取的德意志民族形象,德裔美国人和归国人士也通过信件和书籍等,缔造了德国国内有关美国的信息和国家形象。

然而,这种相互良性的互动在一个漫长而渐进的过程中开始瓦解。1889年6月,新当选的共和党总统本杰明·哈里森任命外交官威廉·菲尔普斯为美国驻柏林特使。菲尔普斯是一位经验丰富的外交官,他曾代表美国驻奥地利,并参加了1889年4月在柏林举行的萨摩亚会议,受到了外交部国务秘书赫伯特·俾斯麦的器重。然而上任仅五个月,这位美国特使就不得不面对完全陌生的外交部新国务秘书马夏尔·冯·比伯斯坦,而且还要面对令整个政界感到惊讶的帝国新宰相卡普里维。德国外交政策的掌舵人从俾斯麦父子转变为比伯斯坦和卡普里维,被哈里森总统和菲尔普斯大使称为“传统友好”和“没有丝毫阴影”的德美关系也随之改变。这一时期,在社会经济发展和变革方面,美国和德意志帝国有着惊人的相似。美国在从内战的创伤中恢复后,其经济成就鼓励着美国人追求独立于欧洲影响的民族文化。美国的外交和经济利益也开始与欧洲大国的利益相背离,两国在帝国主义时代的经济和政治框架内的相互关系和地位变化也决定了两国关系的走向,德国和美国都超越了地区利益的限制,成为或至少试图成为世界大国,参与所谓的全球最终划分的争夺,因此在太平洋、东亚和拉丁美洲作为对手相互对峙、陷入争端是必然结果。

第一次世界大战与德裔共同体的衰亡

第一次世界大战再一次为美利坚的民族主义意识形态推波助澜,这场需要大量人力、物力的全面战争,不允许美国内部有任何分裂。在德国,战争很容易被民众所接受,但在美国,则必须为民众引进战争,威尔逊政府不得不培养,甚至是制造有利于战争的舆论,德裔美国人最终成为了牺牲品。1917年,美国加入第一次世界大战后不久,《间谍法》就获得通过。该法案旨在禁止干涉军事行动或征兵,对任何传播“鼓吹或敦促叛国、叛乱或强行抵抗美国法律”的材料,关闭其邮政系统,这在很大程度上影响了德语媒体,因为它赋予邮政检查员特权。同年,国会通过了另一项法律,作为《与敌交易法》的一部分,要求德语报纸提供部分新闻稿的英文翻译。可见反德情绪并非始于平民,它是由政府最高层直接表达,通过媒体传播,受到官方和大规模宣传活动的鼓励,最终影响了所有种族背景的美国人。

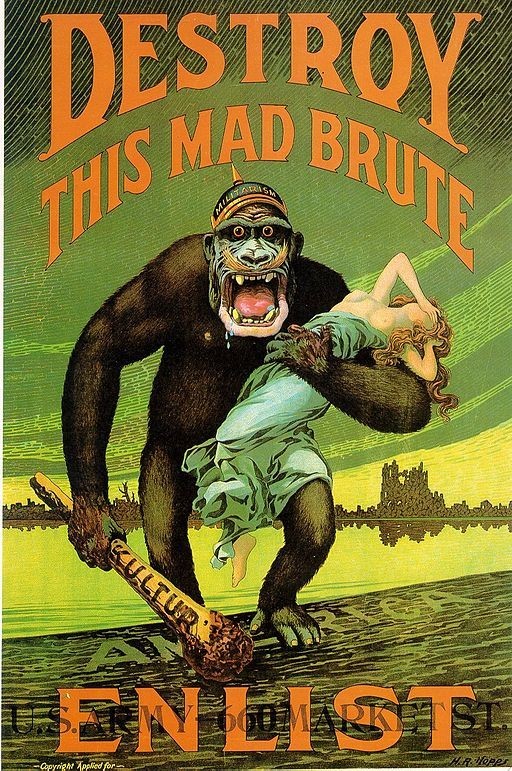

第一次世界大战期间美军的反德宣传海报

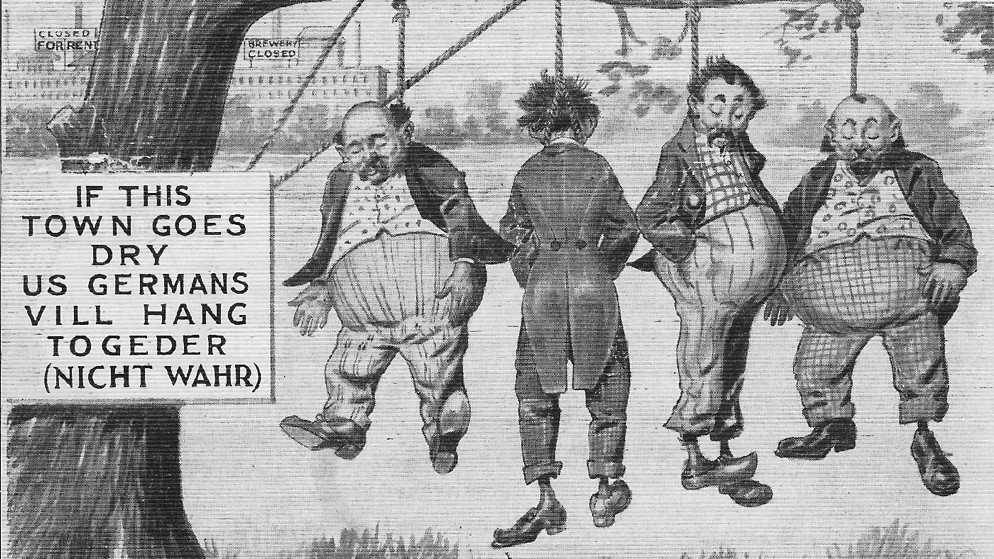

一战的反德情绪推动了禁酒令,因为中西部的所有大酿酒商都是德裔

数百个城镇、街道、公园和公共建筑极具辨识度的德国名字被更改,许多德裔美国人试图通过变更姓氏来避免进一步的骚扰,德裔创办的俱乐部也迫于压力改变名称。与此同时,德语出版物停刊(或至少改为英语出版),一些为德语人口服务的剧院也不得不歇业。甚至音乐也成为爱国审查的牺牲品,因为大多数知名乐团的指挥和音乐家都是德国人或德裔美国人。许多乐团和歌剧院停止演奏贝多芬或莫扎特等德国和奥地利作曲家的作品,以避免被贴上不忠诚的标签。德裔店主和商人也很快成为爱国组织的目标,他们被告知必须停止在涉嫌不忠的报纸上做广告,他们的商业建筑物上必须升起美国国旗,许多雇主接到匿名电话,询问他们是否仍然雇用德裔“间谍”。德裔企业家因而感到有必要更换掉德国特征的公司名称以证明他们的忠诚,防止消费者的抵制,因为他们的竞争对手经常通过诽谤来获得优势。

当战争在1917年成为现实时,德裔美国人成为街道、学校、组织和私人生活中民族主义歇斯底里狂欢的目标,因为他们在争取民族团结和社会认同的过程中广泛使用了德国的文化和政治符号。从政府到本土主义者,他们塑造德国移民的威胁,目的是构建强制同化移民的正当性,这也导致了1917-1918年间,美国的民族主义情绪空前高涨,民众对德裔群体极为排斥,甚至有德裔移民被暴徒绞死。战争中,维系德国文化主要载体的德裔组织成为了背叛美国的代名词,难逃最终解散的命运,这也意味着德裔作为一个共同体遭遇了强制同化。

余论

2017年,笔者参观了位于不来梅的德国移民博物馆。这座设计巧妙的互动式博物馆,生动地展示了当年的欧洲移民从不来梅港抵达美国的故事。参观者可以聆听到港口的呼喊声、海浪的拍打声,以及移民在入境时的心跳声。至今让笔者难以忘怀的是展馆中狭窄的船舱和漫长无尽的暗夜。是什么驱使这些移民甘愿“赌一个明天”?是传教士对信仰的虔诚,是农民对新土地的渴望,是穷困潦倒者对财富的向往,抑或是革命者对自由的向往?曾有一封19世纪中期德国移民寄回家乡的信件,其中写道:“他们曾告诉我,美国没有皇帝,然而当我真正踏上这片土地时,我才确信这里真的没有皇帝。”这封信承载着移民对美国的模糊想象,正是这种未知的期待,支撑着他们度过船上的漫漫长夜,直至抵达那片新大陆。

作为移民后代的特朗普,今天却以强烈的反移民立场出现在公众面前,主张严格限制移民。或许正因为特朗普拥有移民血统,他比许多人更敏锐地意识到移民潮对美国社会带来的巨大冲击。他亲眼见证了移民为美国的多元化和繁荣作出的贡献,以及移民在经济、文化乃至政治领域带来的变化。这些变化打破了美国传统的秩序,撕裂了“美国梦”原本单一、理想化的面貌。特朗普眼中的“美国梦”,或许是一个由白人中产阶级主导的理想国,而如今,这个梦被来自世界各地的移民们所改变。全球化让国界变得模糊,移民的涌入改变了美国社会的结构,也挑战了特朗普们所坚持的美国传统价值观和文化认同,在他们看来这种变化不再是机遇,而是一种对“传统”美国身份的侵蚀。特朗普既是移民故事的继承者,又是那个试图定义“谁是真正的美国人”的辩论中的一员。他捍卫的,不仅仅是文化或价值观,而是对一个理想美国形态的保护——那个在他心中依然纯粹、未被侵蚀的美国。然而,美国从来就不是理想国,就像“四八年人”带着对民主的渴望跨越大西洋来到了美国,却发现迎接他们的依旧是残酷的奴隶制。在这片土地上,他们最终并非找到了理想,而是以自己的双手,构建了一个更加接近心中理想的美国。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论